2018年に入ってから『働き方改革』という言葉を頻繁に聞くようになりました。

これは2018年4月に提出された『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案』とこれを受けて2018年7月に成立した『働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律』の影響に加え

といった現代的な思考をする若者が増えた事もあり、働き方に関する意識改革が急速広がりました。

更に、2020年に流行した新型コロナウイルスの影響もあり、テレワークなど労働環境が劇的な変化をとげようとしています。

そして、働き方改革の普及と同時に注目されているのがワークライフバランスです。

厚生労働省の定義によれば働き方改革とは『働く人々が個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を自分で選択できるようにするための改革』とされており従来の『仕事とは私生活を犠牲にしてでもするもの』という考え方から私生活をより重要視した働き方を目指した物と捉えることができます。

しかし、ワークライフバランスが注目されてきたとはいえ『働き方改革』という言葉ほどではないというのが実際のところでしょう。

今回はそんなワークライフバランスについて認知度や労働者の考え方などを派遣求人のまとめサイトエン派遣さんの行なったアンケートを元に考察していこうと思います。

『ワークライフバランス』と『働き方改革』の認知の違い

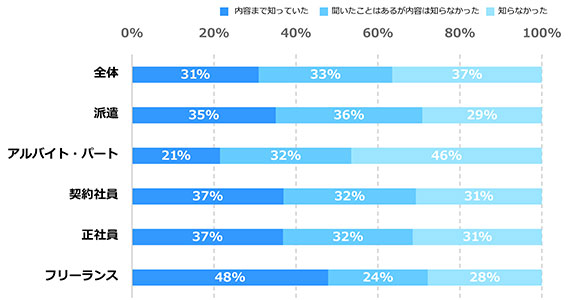

まずはワークライフバランスという言葉の認知度についてです。

エン派遣が2019年11月に行なったアンケートによると『言葉を聞いたことがある』が64%と約半数で、内容まで理解している人は全体の3割に留まるという結果でした。

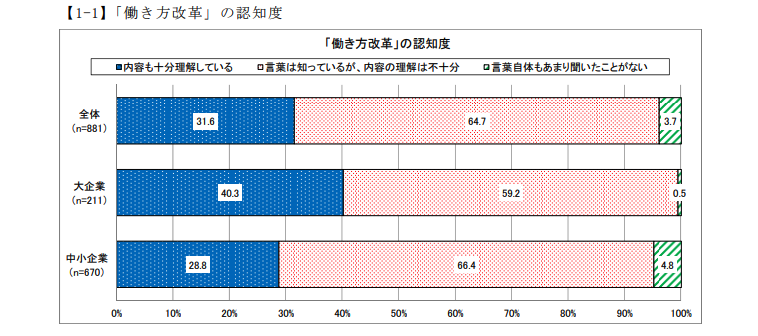

この結果に対し働き方改革の認知度は2017年に足利銀行が行なった『働き方改革に関する意識調査』にて『働き方改革という言葉を知っている』という人が96.3%に登るという結果になりました。

『内容も十分理解している』はエン派遣の調査と同様の3割ほどに留まっていますが、エン派遣の行なった調査の2年前の調査であることを考えるとワークライフバランスという言葉の認知不足がより顕著といえそうです。

ワークライフバランスとは

ではそんなワークライフバランスについて調査結果を見て考察する前に言葉の定義を確認しておきましょう。

ワークライフバランスは『仕事と生活の調和』を意味する言葉で、仕事か私生活のどちらも犠牲にしなくても良い状況をワークライフバランスのとれた状況と言えます。

なお、内閣府の『「仕事と生活の調和」推進サイト』には

「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」

引用:「仕事と生活の調和」推進サイト

をワークライフバランスの実現した社会と定義されていると記載があります。

具体的に以下の3つの社会の実現がワークライフバランスの実現した社会とされています。

- 就労による経済的自立が可能な社会

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会

- 多様な働き方・生き方が選択できる社会

こういった社会の実現を目指し厚生労働省も様々な施策を行なっております。

厚生労働省のホームページに公開されている施策としては

- 労働時間等の設定の改善

- 労働時間等設定改善法

- 労働時間等見直しガイドライン

- 働き方・休み方改善コンサルタント

- 特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及事業

- 情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン

- テレワーク普及促進関連事業

- 仕事と生活の調和推進プロジェクト

といったことを行なっているようです。

2020年に流行した新型コロナウイルスの影響を受けテレワークが普及した事は記憶に新しいことかと思いますが、今後も上記のようなワークライフバランスを目指した働き方改革が行われていくことでしょう。

ライフ・ワーク・バランスについて

なお、東京都ではワークライフバランスより更にライフを強調したライフ・ワーク・バランスの推進というものを独自に行なっており東京ライフ・ワーク・バランス認定企業制度という制度もあります。

今後、国だけではなく地方自治体単位でも仕事と私生活の両立を目指す動きが見れることでしょう。

行政だけでなく一企業の努力も大切になり、人材不足の現代においてこういった企業努力も人材確保にはデフォルトで必要とされる未来が来るかもしれません。

現代の日本人に置けるワークライフバランスの状況

さて、ここまで読んでいただいた方であればワークライフバランスに対する理解は十分だと思いますが、現在のご自身の状況はワークライフバランスを実現していますでしょうか?

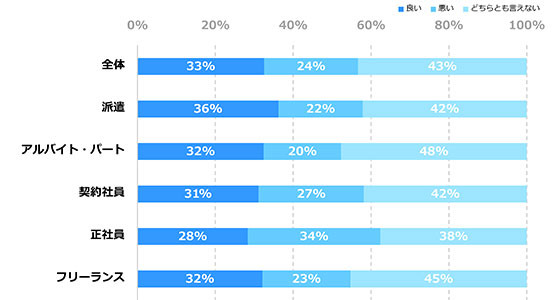

エン派遣のアンケート調査によるとアンケート協力者のライフワークバランスの状況は下記の画像のようになっています。

職業毎に現状のワークライフバランスの良し悪しを三択で回答する調査ですが、全体を回答結果を見ると現状のワークライフバランスを良いと答えた人が33%と約3割という結果となりました。

逆に悪いと回答した人は24%となっており残りはどちらとも言えないという結果になりました。

働き方毎の結果の違いも見ていきましょう。

現状のワークライフバランスが良いと答えたのは割合の多い働き方は派遣社員で36%、次がアルバイト・パートとフリーランスが32%と全体と比較しても高い数字となっているのに対してもっとも割合が低かったのが正社員の28%、次に低かったのが契約社員で31%です。

逆にワークライフバランスが悪いと答えた人の割合が多い働き方は正社員で34%、時点が契約社員の28%となっています。

これに対し『悪い』の割合が低かったのがアルバイト・パートの20%と派遣の22%です。

この結果を見ると派遣社員は良いが多く悪いが少なくバランスのとれた働き方と感じているのに対し、正社員はワークライフバランスの実現に一番遅れている印象と言えるのではないでしょうか。

現在の労働状況に足りないこと

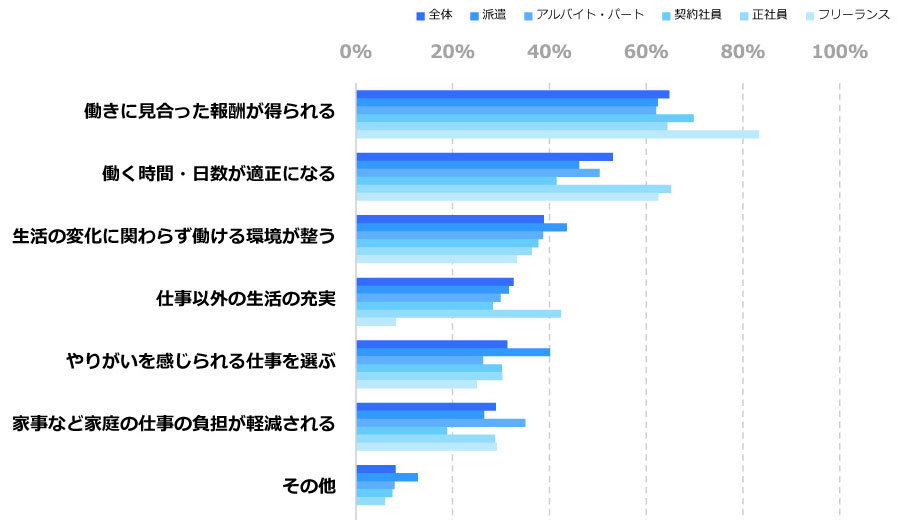

次に悪いと答えた人に対して行われた『どのようにすれば労働環境が改善すると思うか』に対する答えを見てみましょう。

まず見てわかることが全ての働き方において『報酬』に対する不満が多いということでしょう。

特にフリーランスと契約社員の人に見合った報酬を受け取れていないと感じている人が多いようです。

逆にアルバイト・パートで働く人は報酬に納得している人が多い傾向にあり、次点に僅差で派遣社員も賃金に対する満足度は高いようです。

次に働く時間と日数に対する不満に関する回答が多い結果になっています。

その中でも正社員とフリーランスがずば抜けて労働時間に対する不満が多いことが特徴として現れています。

やはり正社員は労働時間が長時間化する傾向にあり、その結果サービス残業が起こりやすい環境が出来、報酬に対する不満にもつながってしまうかもしれません。

筆者の個人的な感覚では報酬と労働時間、特に労働時間に関してはワークライフバランスを意識する上で非常に重要な要素だと考えています。

ワークライフバランスに重要な働き方毎の労働時間の違いに関して

ここで筆者の個人的感情が入ってしまいますが、ワークライフバランスにおいて重要だと思っている労働時間に関する調査結果を見て見たいと思います。

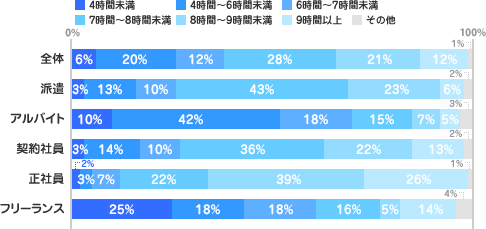

本記事が基本題材として使わせていただいているワークライフバランス(2019年12月調査)とは内容の異なる調査ですが、エン派遣さんが2018年に調査したワークライフバランスに対する調査に労働時間に関する調査がありました。

その結果が下記のグラフです。

引用元:ワークライフバランス(2018年12月調査)

『どうするか労働環境が改善すると思うか』の質問で『働く時間・日数が適切になる』をもっとも多く選んだ正社員の労働時間を見ると8時間以上と答えた人が66%と労働時間の長さが他の働き方と比べて群を抜いていることがわかります。

更に定時を超えの9時間以上働いている人は他の労働者と比較して2倍以上の26%とやはり突出しています。

例えば同じくフルタイムを前提にしていることが多い派遣社員と比較すると派遣で9時間以上働いているは6%ですから正社員の4分の1以下です。

経済的に安定していて人気の正社員ですがライフワークバランスだけを考えるなら現状他の働き方が優れていると言えるのかもしれません。

尚、この労働時間のグラフでは、フルタイムを前提にしつつも長時間労働をしたくないとする場合に9時間以上が一番少ない派遣社員が理想的な選択と言えるというのが現れていると言えるでしょう。

やはりお仕事探しをする上で何を重視するかで契約形態を決めるというのは非常に合理的と言えます。

ライフワークバランスの重要性を今一度考えてみませんか?

今回の記事ではライフワークバランスについてインターネット上に公開されている調査結果の元色々と考察してみました。

今までの仕事がもっとも重要で私生活は二の次という考え方は次第に変わりつつあり労働者、雇用主ともに時代に合わせて考え方を変えていかなくてはいけないのかもしれません。

もしあなたが今の仕事に対して何らかの不満があるのなら一度働き方について考えてみてはいかがでしょうか?

現代は働き方も多様化しており、非正規でもそれなりに安定した就業が可能です。

流石に正社員と比較しても安定しているとは言えませんが、労働需要の増加や法整備の結果以前よりだいぶ改善されていますし、何よりそのデメリットの分ライフワークバランスなどのメリットを受領することが可能となっています。

そして今のあなたの状況に合わせてメリットとデメリットの価値は変化します。

この記事が『今の自分にとってもっとも良い働き方は何だろう』と考えるきっかけとなったら幸いです。